データで読む建設業の外国人雇用 ─ 人手不足の現実と特定技能の今

いま、建設現場では外国人の姿が当たり前になりつつあります。

「技能実習生はもう何人か雇っているよ」という会社も少なくないでしょう。

実際、建設業で働く外国人労働者の数はこの10年で3倍以上に増え、今では約18万人。

なかでも注目されているのが「特定技能」という2019年に新しく創設された在留資格です。

国もこの分野での外国人雇用を後押ししており、今後さらに受け入れが進んでいくと考えられます。

本記事では、外国人雇用の「今」と、なぜそれが拡大しているのかをデータとともに読み解きます。

建設業で働く外国人の数はどれくらい?

建設業では慢性的な人手不足が続いており、近年その深刻さが増しています。

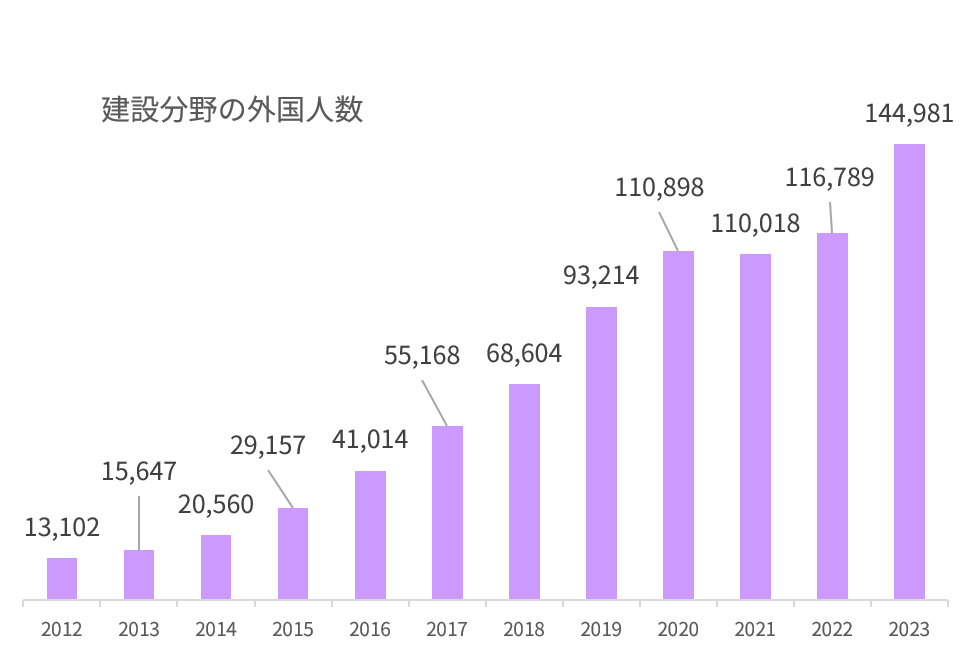

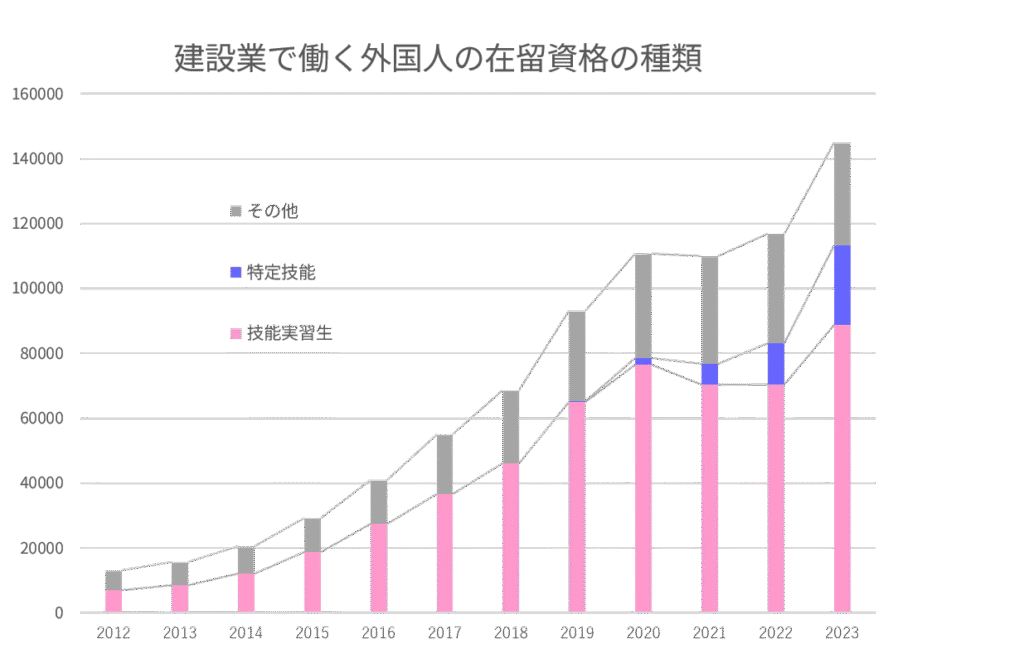

10年で3倍以上に増加した外国人労働者数

このような国内人材の不足を補う戦力として、外国人労働者の存在感が年々高まっています。

国土交通省の集計によれば、2012年時点で建設業で働く外国人労働者数は約13,000人でしたが、その後も増加を続け、2023年には約14万人にまで拡大しています。

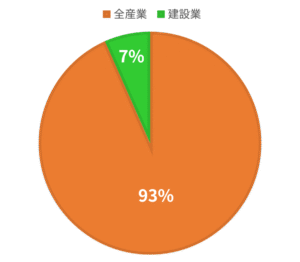

これは全産業における外国人労働者の約7%を占めます。

日本で働く外国人のうちの約7%が建設業で働いているということで、割合としてはそれほど多くありません。

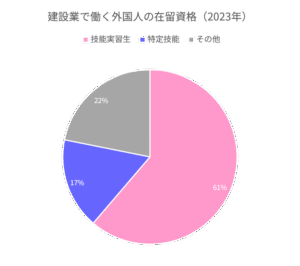

技能実習と特定技能が中心─制度別の内訳

建設現場の人手不足が深刻化する中で、外国人材なしには現場が回らないケースも増えてきました。

では現在、建設分野で働く外国人はどのような在留資格で就労しているのでしょうか。

2023年時点で建設業で活躍する外国人約14万人のうち、最も多いのは技能実習生で約8.8万人(約61%)を占めます。

次いで近年増加が著しいのが2019年に新たな制度として創設された特定技能外国人です。

2023年には約2.4万人と前年から倍増し、全体の17%となりました。

つまり建設業の外国人労働者は依然として半数以上が技能実習生ですが、2019年に創設された特定技能制度の浸透に伴い特定技能の割合が急速に伸びていることがわかります。

「その他」の中在留資格も増えていますが、その中には、永住者や「技人国」と呼ばれる技術者・人文知識国際業務等の在留資格で従事する外国人が含まれます。

国の方針は「外国人受け入れ拡大」

外国人労働者受け入れについては、国も制度整備を進めてきました。

長年、「技能実習制度」によって発展途上国から研修生を受け入れる形が主流でしたが、技能実習はあくまで「技能移転による国際貢献」を目的とした制度であり、受け入れできる職種や人数に制限がある上、研修期間終了後は帰国が前提でした。

そこで政府は、人手不足対策を目的に2015年には東京五輪需要に対応した建設分野限定の時限措置(外国人建設就労者受入事業)を講じ、さらに2019年4月に新たな在留資格「特定技能」制度を創設して、特に人手不足が深刻な分野での外国人材活用を拡大しました。特定技能制度では建設分野も受け入れ対象に含まれ、一定の技能と日本語能力を持つ即戦力の外国人の就労が可能となっています。

特定技能の大幅拡充(5年間で最大82万人)

日本政府は近年、深刻化する人手不足に対応するため外国人材受け入れ拡大の方針を鮮明にしています。

2019年の特定技能制度導入時、全分野合計で5年間で最大34.5万人の受け入れ見込み数が設定されていましたが、コロナ禍による入国停止などもあり2023年末時点の特定技能在留者数は約21万人(当初計画の6割程度)にとどまりました。

約21万人のうちの約2.4万人(約11%)が建設業で働いています。

| 全分野 | 建設分野 | |

|---|---|---|

| 当初の目標(2024年までに) | 345,150人 | 34,000人 |

| 2023年末実績 | 208,425人(目標の約60%) | 24,433人(目標の約72%) |

人手不足が一段と深刻化する中で、政府は「2024年度から2028年度までの5年間で特定技能として最大82万人(うち建設業は約8万人)を受け入れる」という、より大胆な目標を打ち出しました。

この受け入れ枠は従来計画の2.4倍、現状実績の約4倍にもあたり、外国人労働力を本格的に国内労働市場に組み込んでいく姿勢が見て取れます。

| 全分野 | 建設分野 | |

|---|---|---|

| 2023年末実績 | 208,425人 | 24,433人 |

| 2029年3月までに | 820,000人(実績比約4.0倍) | 80,000人(実績比約3.3倍) |

併せて、自動車運送業や林業など特定技能の対象分野を従来の14分野から16分野へ拡大する措置も講じられました(※建設業は当初から対象分野に含まれています)。

制度の緩和と2号資格の対象分野拡大

さらに特定技能2号(熟練者向け、在留期間上限なし・家族帯同可など1号より在留の自由度が高い)の対象も拡大され、2023年時点では建設・造船の2分野に限定されていたものが他の分野にも広がりつつあります。

政府としては、即戦力となる外国人材の長期的な定着も視野に入れ、制度の柔軟化・拡充を進めているようです。

建設業界においても、国土交通省や業界団体が外国人材の戦略的な活用を推進しています。「建設分野における外国人材の受入れ」は人手不足対策の柱の一つと位置付けられ、受け入れ企業向けのガイドライン策定、業種別の技能試験の実施、悪質なブローカーの排除といった取り組みが進められています。

実際、特定技能制度開始から数年が経ち、特定技能外国人の数は水際対策緩和後に急増しており、今後も増加が見込まれます。政府方針の後押しもあり、建設現場における外国人の役割は今後ますます大きくなるでしょう。

外国人雇用の現実と制度的なハードル

「いてもらわないと現場が回らない」─経営者の本音

今後を展望すると、建設業の人手不足はさらに深刻化する可能性があります。

2025年以降、建設業界でも大量退職の波が押し寄せると予測されていますが、問題はそれを埋めるだけの新規入職者が確保できるかどうかです。

国土交通省の試算によれば、現在のまま若年入職者の増加が進まなければ、2030年には建設就業者数が約400万人、2040年には300万人を割り込む可能性すら指摘されています。わずか20年あまりで現在より約170万人も働き手が減少する計算であり、インフラ整備や防災工事など需要が高まる中で人材が極端に不足する事態が懸念されます。

すでに現時点で、外国人がいなくては回らない現場も多くあります。

.png)

実習生として3年頑張ってくれたベトナム人の子がいて、すごく真面目で仕事熱心だったんです。でも制度の壁で継続して雇えなくて…本人も残りたがってたのに、うちも人手不足だったので本当に惜しかった。

-e1749025767669.png)

特定技能に移行したいんだけど、手続きが多すぎて何から始めたらいいか分からない

一方で制度理解・支援体制には課題も

今後も建設業界では人手不足の加速が避けられず、外国人材の雇用は現実的な選択肢となっていくでしょう。特定技能制度の拡充や国の受け入れ方針の追い風もあり、今後さらに多くの外国人が現場で活躍することが期待されています。

しかし一方で、外国人を雇用するには法令に則った体制整備や煩雑な手続きが必要となります。

外国人を雇用するうえで必要な準備(例)

- 在留資格の取得・変更手続き

- 分野別運用方針に基づく支援計画の作成

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

- 技能試験・日本語試験の確認

- 労務管理や住居支援、相談体制の整備 など…

こうした要件を満たさずに雇用を進めてしまうと、法律違反となる可能性もあります。

特に、技能実習から特定技能への移行や、複数人の受け入れを検討している場合は、行政手続きの複雑さや法的要件の正確な理解が不可欠です。

行政書士にご相談ください

行政書士は在留資格申請や関連手続きの専門家です。

外国人労働者は、これからの建設業界にとって欠かせない存在になりつつあります。

しかし、ただ雇えばいいというものではありません。

在留資格や支援体制、受け入れ枠など、制度の理解がないまま進めるとトラブルのもとになります。

当事務所では、外国人雇用に関する申請・手続きのサポートを行っております。

お気軽にご相談ください。