古物営業における本人確認の方法をわかりやすく解説します

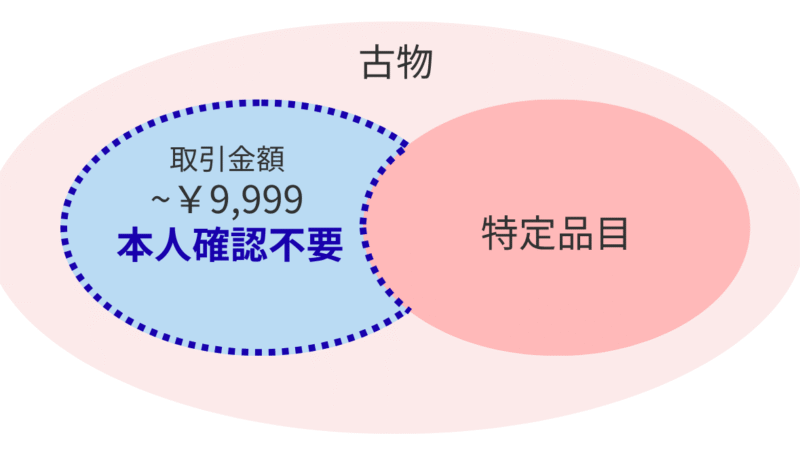

古物の取引では、取引金額や品目によって、売主の「本人確認」が必要です。

どういうときに本人確認が必要になるかは、こちらの記事もご参照ください。

ここでは、「どのように確認すべきか」について、取引のパターン別に解説します。

知らず知らずのうちに法令違反とならないよう、自社の業務フローと照らし合わせて確認しましょう。

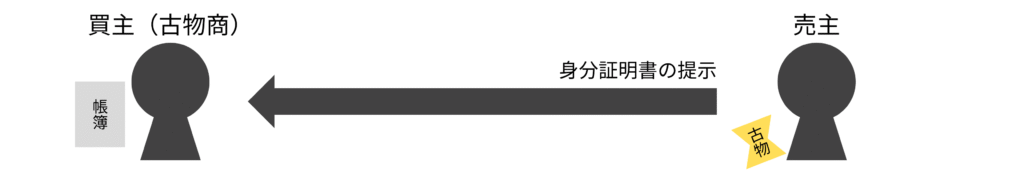

1. 対面で買い取る場合

対面で買い取るのか、非対面(オンラインなど)で買い取るのか、によって定められている本人確認の方法は異なります。

古物商が対面で仕入れを行う場合、以下のいずれかの方法で相手方の真偽を確認する必要があります(古物営業法第15条第1項)。

1) 本人確認書類の提示による確認

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の公的身分証明書を提示してもらい、目視で住所・氏名・年齢・職業を確認し、帳簿に記録します。

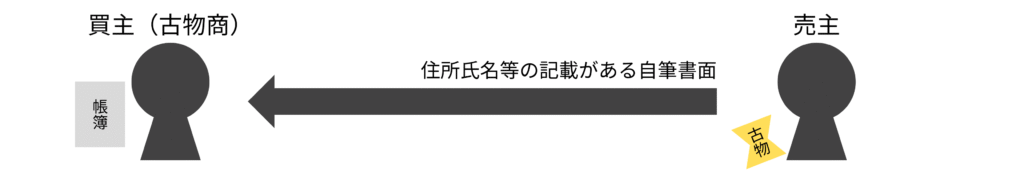

2) 署名入り書面の受領

申込書や買取依頼書などに、売主の自筆署名と、住所・氏名・年齢・職業の記載があるものを受領します。

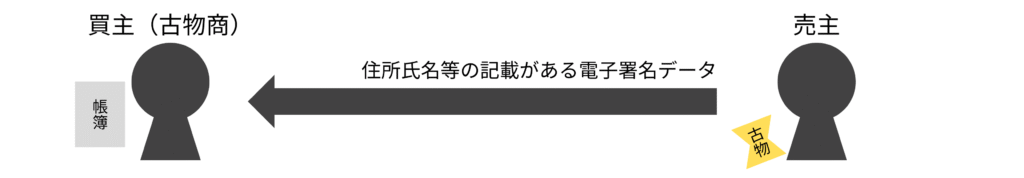

3) 電子署名付きデータの提供を受ける

マイナンバーカードや電子証明書による認定電子署名付きデータの提供を受ける方法です。本人が入力した住所・氏名・職業・年齢のデータに、電子署名が付与されている必要があります。

※古物商側が電子証明書の検証システムを持っていることが前提です。

2. 非対面(オンラインなど)で買い取る場合

オンライン・郵送などの非対面取引では、なりすましのリスクが高くなるため、法律で定められた方法のいずれかで厳格な本人確認を行う必要があります。

次の15種類のうちのいずれかで確認する必要があります。

また、相手の住所、氏名、職業、年齢の情報も受け取らなければなりません。

データでやりとりする方法(全5パターン)

1) 電子署名付きメールの受け取り

-1024x178.png)

電子署名付きメール等で申込データを受け取ります。

参考)古物営業法:第15条第1項第3号

2) 画像・動画データの受け取り

-1024x178.png)

顔写真と写真付き身分証明書画像を古物商提供のソフト※で送ってもらいます。

- 撮影後すぐに画像を送信できるもの(あらかじめ撮影したものを送る、はNG)

- 画像の加工ができるものはNG

- 動画でもOK

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第8号

3) 画像+ICチップ情報の受け取り

-1024x178.png)

顔写真とICチップ入り身分証明書の情報を古物商提供のソフトウェアで送ってもらいます。

ICチップ内の画像データと送信された顔写真が同一人物であることを確認する必要があります。目視ではなく、機械による照合でもOKです。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第9号

4) マイナンバーカードの電子証明書+電子署名付きデータの受け取り

-1024x178.png)

マイナンバーカードの電子証明書+電子署名付きデータを受領します。

この方法が使えるのは、古物商が公的個人認定法に規定する「署名検証者」のときだけです。

古物商は次のような確認が必要です。

- システム上電子証明書の有効性確認

- 電子証明書の公開鍵で電子署名を複合し、申請書と照合

- 電子証明書の氏名等と申請書の氏名等を目視確認

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第11号

5)その他電子証明書+電子署名付きデータのやりとり

-1024x178.png)

その他認定署名検証者の電子証明書と電子署名付きデータを受領します。

こちらも使えるのは「署名検証者」限定になります。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第12号

- 完全オンラインで完結できるものも多いが、電子署名や専用ソフトの導入コスト・技術的ハードルが高い

- 4) と 5) は、古物商側が総務大臣の認定を受けた署名検証者でなければ使えないため、現時点では利用者は限定的

郵送でやりとりする方法(全9パターン)

6) 印鑑証明書の利用

-1024x178.png)

印鑑登録証明書と登録印で押印した書面を送ってもらいます。

書面は品物と一緒に送付でもOKです。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第1号

7) 本人限定受取郵便で到達確認

-1024x178.png)

古物商から相手方(売主)に本人限定受取郵便を送ります。

※単なる宅急便は「本人限定受取郵便」にならないので注意が必要です。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第2号

8) 本人限定受取郵便での支払い

-1024x178.png)

本人限定受取郵便で代金を送付する契約を結びます。古物商は古物を受け取った後に、本人限定郵便で支払いを行います。

規則第15条第3項第3号

9) 住民票+簡易書留で到達確認

-1024x178.png)

相手方から住民票を送ってもらいます。そこに記載された住所に簡易書留等を転送不要で送付し到達確認後に支払いをします。

住民票などの送付は、品物と一緒でもOKです。

※住民票は市区町村役場で発行されたものです。コピーは不可です。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第4号

10) ICチップ+簡易書留で到達確認

-1024x178.png)

ICチップの情報をソフトウェアなどを経由して受け取り、そこに記載の住所に簡易書留を転送不要で送付します。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第4号

11) 画像+簡易書留で到達確認

-1024x178.png)

身分証明書の画像をソフトウェアなどを経由して受け取り、そこに記載の住所に簡易書留を転送不要で送付します。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第4号

12) 書類2種類+簡易書留で到達確認

-1024x178.png)

異なる2種類の本人確認書類(例:運転免許証と保険証)を受け取り、そこに記載の住所に簡易書留を転送不要で送付します。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第5号

13) 住民票+本人口座への振り込み

-1024x178.png)

住民票を受け取り、そこに記載の本人名義口座への振り込みを行います。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第6号

14) 書類+口座名義+簡易書留で到達確認

-1024x178.png)

本人確認の書類コピーを受け取り、そこに記載された住所に簡易書留を転送不要で送付します。また、本人確認書類のコピーに記載されていた本人名義の口座へ振り込みを行います。

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第7号

- 郵送+受取確認+本人名義口座振込など、複数情報の組み合わせで、安全性を担保

- EC・宅配型買取でも、現実的に使われていることが多い

- 自社で工夫しやすく、比較的導入コストが低い

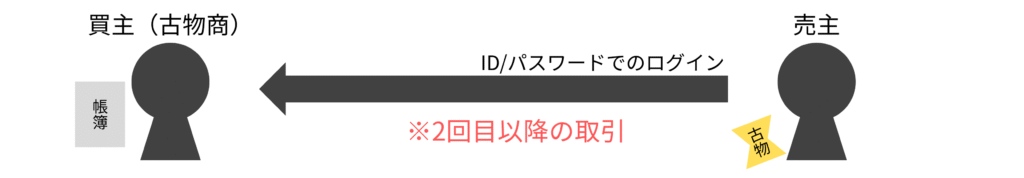

2回目以降の継続取引で使える方法(全1パターン)

15) ログインによる確認

初回に1〜14のいずれかで確認済の相手にID+パスワードを付与し、以降はログインで本人確認とする

参考)古物営業法施行規則第15条第3項第13号

- 会員制サイト等での繰り返し取引に適している

- 2回目以降限定。初回は必ず1〜14のいずれかの方法が必要

非対面取引での本人確認方法まとめ

| 区分 | よく使われる取引 |

|---|---|

| データ型 | EC特化・アプリ運用あり・高額商品中心・システム導入可能な事業者向け |

| 郵送型 | 宅配買取・リユース店・実務現場がある中小規模事業者向け(主流) |

| 継続取引型 | 会員制サイト・リピート客を想定した取引が中心の事業者向け |

まとめ

本人確認は単なる形式ではなく、古物営業者としての法的義務です。確認を怠ると、罰金等の処分の対象となる可能性もあります。

また、盗品の処分先として犯罪に巻き込まれた場合は、信頼を失い経営リスクにもなりかねません。自社の業務フローをしっかり見直し、スタッフへの周知も徹底しましょう。

2025年10月には古物営業法改正が予定されています。

本人確認が義務化される品目の拡大も見込まれています。最新情報をもとにマニュアルを更新し、リスクに備えましょう。

業務マニュアルの作成支援も行っております。お気軽にご相談ください。