はじめて元請になる建設業者さまへ―失敗しないための産業廃棄物の基礎知識

元請になったら利益率も高まりますし、うれしいですよね。ただ、元請になると利益率が高いというメリットがある一方、責任は増えます。

建設現場で出た廃棄物(木材・がれきなど)は「産業廃棄物」となり、適切な処理が必要になります。そしてその処理の責任は元請にあるのです。

今回は元請が負う「産業廃棄物の処理責任」について「これから元請としてステップアップしたい方」や「元請の仕事を始めたばかりの方」に向けて分かりやすく解説します。

その1:廃棄物の処理責任は元請にある!

建設工事で排出される産業廃棄物は、元請に処理責任があります。産業廃棄物は元請が責任を持って収集運搬、処分をしなくてはいけません。自分でできないときは、きちんと許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。

産業廃棄物処理法

第21条の3 (建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)土木建築に関する工事が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

3条(事業者の責務) 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

ここから、元請=産業廃棄物処理法上の「事業者」となり、事業者の責務として「自らの責任において適正に処理」することが求められています。

適正に処理する方法としては「自分で処理する」か「産業廃棄物処理業者にお願いする」のどちらかとなります。

処理方法1)自分で処理する

廃棄物を自分で運んで自分で処理するためには、まず廃棄物の種類を特定します。廃棄物は政令で定める20品目に種類分けされています。そしてその品目ごとに適切な処理方法が異なります。

品目が分かったら、その品目に合った運搬方法・処理方法を検討し、法定の運搬車両や運搬容器(フレコンバッグやドラム缶など)を準備しなくてはいけません。

また、帳簿を作成し、管理する必要もあります。

- 産業廃棄物処理法施行令第6条

- 産業廃棄物処理法施行令第6条の5

処理方法2)産業廃棄物処理業者にお願いする

自分で運搬・処理するのは設備投資も必要ですし、手間もかかるので、はじめは産業廃棄物処理業者にお願いすることが多いようです。

産業廃棄物処理業者にお願いするときは、元請が責任を持って産業廃棄物の許可を受けている適正業者であることを確認し、委託しなくてはいけません。

下請業者うちの1社にお願いするときも、元請が責任を持って産業廃棄物処理業の許可を受けているか確認する必要があります。

無許可で運搬していた場合や不法投棄など適切に処理ができていなかった場合は元請が責任を問われます

ちなみに産業廃棄物の許可を持っている業者は、各都道府県が公開しているので検索すれば出てきます。

検索で確認するとともに、実際に委託契約をする場合は「産業廃棄物処理業許可証」での確認も必要でしょう。

許可を持っている業者のなかでも「優良産廃処理業者認定制度」があり、優良認定されている業者はなお安心です。

産業廃棄物処理業は大きく分けて「収集運搬業」と「処分業」の2種類があります。

- 収集運搬業:産業廃棄物を処分場まで運んでくれる業者。収集運搬業の許可を受けていないと無許可運搬等となり元請が責任を問われます。

- 処分業:産業廃棄物を処分(埋立・焼却・再生など)してくれる業者です。処分業の許可を受けていないと不法投棄等となり元請が責任を問われます。

その2:処理業者とは書面で契約が必須!

産業廃棄物処理法では書面による委託契約の締結を義務づけており、その契約の内容も細かく決められています。

契約書に記載しないといけない事項

「じゃあネットで拾ってきたひな形で契約書作成しよう!」と思ったそこのあなた!少しお待ちください。

産業廃棄物処理委託契約書に必ず記載しないといけない事項があることを知っていますか?

産業廃棄物の種類、数量、期間、料金、積替えの場所、処分の方法、処分の場所…その他にもたくさんの記載事項が定められています。すべての法定記載事項に対応していることが必要です。記載事項は産業廃棄物処理法施行令の第6条の2の4号イ~へに定められています。

そのため、記載事項がすべて盛り込まれているかの確認が必要です。もしくは弁護士や行政書士など契約書のプロに依頼するのが安全です。

- 産業廃棄物処理法第12条、第19条の5、第19条の6、第25条

- 産業廃棄物処理法施行令第6条の2

契約相手―誰と契約するの?

また、収集運搬と処分を別の業者にお願いする場合は、収集運搬業者と処分業者の2社と別々に契約締結する必要があります。

収集運搬と処分両方まとめてやってくれる業者がラクですが、実は産業廃棄物の処理場を持つためには厳しい要件をクリアせねばならず、ハードル高めです。ですので両方できるところは少なく、別でお願いするケースが多いようです。

- 産業廃棄物処理法第12条、第26条

- 産業廃棄物処理法施行令第6条の2

その3:マニフェスト交付

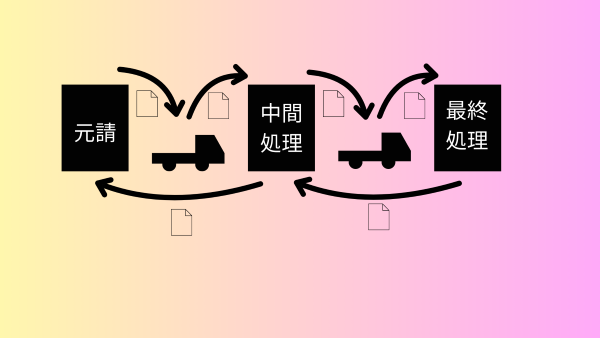

また、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときにはマニフェスト(管理表)を発行することも産業廃棄物処理法上の事業者である元請に義務付けられています。

マニフェストは、産業廃棄物が不法投棄されず、適正に処理されているかを追跡確認するための重要な書類です。

元請けは、収集運搬業者に廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付し、最終処分が完了したことを示す書類が処理後に戻ってきます。そこで、初めて処理が完了したと確認できるのです。

このマニフェストは、廃棄物の処理が完了してから5年間保存する義務もあります。

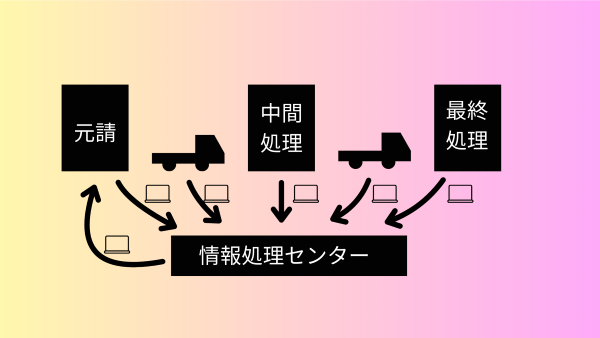

マニフェストには紙と電子のマニフェストがあり、どちらかを使用する必要があります。紙マニフェストを使用する場合は毎年6月末までに「マニフェスト交付等状況報告書」の提出が必要となります。電子マニフェストを利用すると、保管スペースが不要だったり、報告がいらない(データは情報処理センターで管理)などのメリットがあります。

紙マニフェストと電子マニフェストは、それぞれこのような流れで運用されます。

紙マニフェスト

- 手書きの複写式伝票を使用します

- 毎年報告書の提出が必要

- 5年間保存

電子マニフェスト

- 全て電子データでやりとり

- 第三者の情報処理センターが一括管理・保存

- 産業廃棄物処理法第12条の3、第19条の5、第19条の6、25条

まとめ

元請が責任を果たしていないことが分かれば、罰則が適用されることがあります。「これから元請として仕事をやっていこう!」という方は産業廃棄物のことも覚えておいてくださいね。

すべきことが多くなり大変だし、責任も増え精神的負担も増えるかと思います。

「誰かに相談したい」というときには、ぜひお問い合わせください。一人で悩まず、相談してみることで意外とスッと物事が進むときもあります。