【重要】2025年12月25日より3歳未満子ども向けおもちゃの規制が始まります|ハンドメイド作家さんも対応必須!

消費生活用製品安全法の改正に伴い、2025年12月25日から、3歳未満の子供向けおもちゃに新たな規制が適用されます。

この法改正は「子供の安全を守るため」のものです。

ヨーロッパやアメリカなどでは子供の安全のための規制がありましたが、日本ではこれまで規制がほとんどありませんでした。

そこで、日本でも子どもの安全を守るため、規制が始まりました。

ハンドメイド作家さんも含め、3歳未満の子ども向けおもちゃを作って販売したり、輸入して販売している方は対応が必須です。

ここでは、個人のハンドメイド作家さんや副業ベースで子供向けおもちゃの制作やビジネスを行っている方向けに、具体的な内容と、「すべきこと」をまとめました

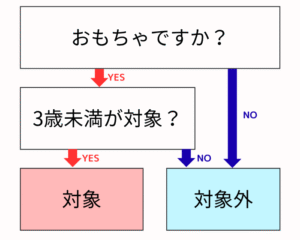

規制の対象?

まずは、取り扱う製品が今回の規制の対象となるか、以下のフローチャートで確認してみましょう。

判断のポイントは「おもちゃかどうか」と「対象年齢」の2点です。

判断ポイント1:おもちゃかどうか?

対象となるおもちゃは、主に家庭用のおもちゃです。

今回の法改正の目的は「子供の安全を守ること」です。

作り手が設計・製作段階で「おもちゃ」ではないとしていても、赤ちゃんが感触を楽しんだり、安心するような製品で、多くの人が「おもちゃかな?」と想定する製品については、「おもちゃ」として規制の対象になることもあります。

例えば、「タオル」は規制の対象外ですが、「ぬいぐるみ」は規制の対象になります。

ぬいぐるみが付いたタオルで、赤ちゃんがにぎにぎして遊ぶようなものは、作り手が「タオルだ」と言っていても、「おもちゃ」として規制される可能性が高いです。

- タオル → 対象外

- ぬいぐるみ付タオル → 対象の可能性あり

他にも、「本」は規制の対象外ですが、ボタンや紐が付いていて赤ちゃんが触って感触を楽しむような絵本も、「おもちゃ」として規制される可能性が高いです。

- 本 → 対象外

- 知育絵本 → 対象の可能性あり

判断ポイント2:対象年齢

次の判断ポイントは「対象年齢」ですが、こちらも実は判断は難しいです。

対象年齢も客観的に判断されます。

作り手がこれは「5歳以上だ」と言っていても、多くの人が見て「3歳未満向けかな?」と思うような製品は規制される可能性が高いです。

欧米のガイドラインや国際規格(ISO,EN, ASTMなど)を参考にして判断されることになります。

いずれも広告・販売方法によって「客観的に」判断されます

規制対象に含まれるものの例

- タオル製のにぎにぎ

- ラトル

- ベビージム

- 手押し車

- 木馬

- 歯固め

- ビジーバッグ など

規制対象に含まれないものの例

- 三輪車・四輪車

- おしゃぶり

- 高度なパズル

- 歩行器

- 浮き輪

- 食べ物 など

経済産業省が公表している情報や法令・関連文書を詳細に確認して、作り手自身で責任を持って判断する必要があります。

それでも判断に迷う場合は、経済産業省に問い合わせて確認する必要があります。

経済産業省は「(事業者自身で確認したうえで)どうしても判断に迷うときは、製品の詳細と、法令・通達等における記載箇所を整理してから、問い合わせてください」と案内しています。

-1024x136.png)

法律を読み慣れていないとそもそも法律の解釈に迷います。

法律・省令・施行規則・ガイドライン・通達…とたくさんある法令を読むだけで時間が溶けてしまい、問い合わせるまで辿り着かないこともあります。

一人で悩まず、消費生活用製品安全法に詳しい行政書士や弁護士にお問い合わせください。案外相談するとスッと解決することもあります。

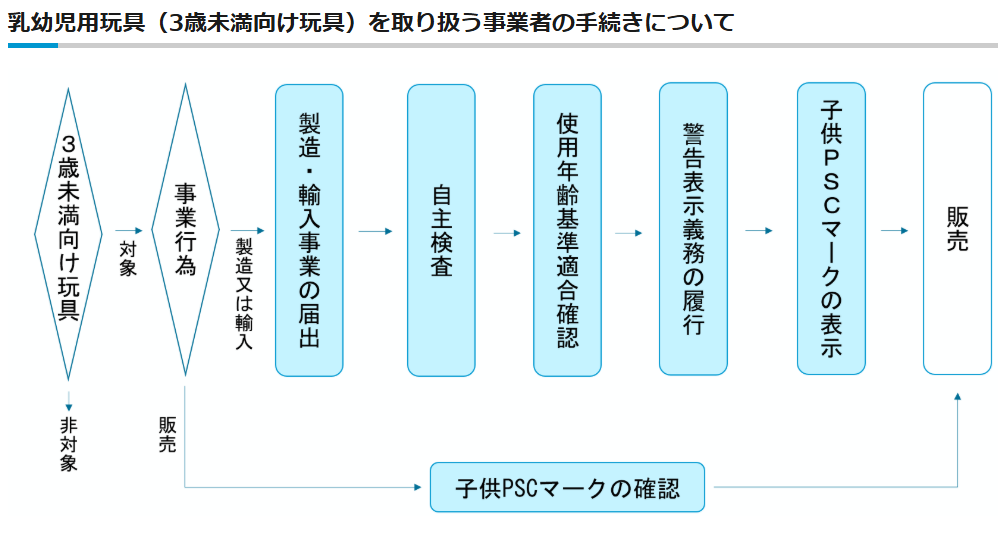

対応が必要な場合のTODOリスト

これまでの内容を確認したうえで、規制対象だということが分かれば、次のような対応が必要になります。

1. 事業届の提出

事前に経済産業省へ事業の届出が必要です。

こちらは税務署に提出する開業届とは異なり、経済産業省への届出となります。

今回の改正に関しては9月から届出可能となります。12月25日前後は混雑が予想されるので、なるべく早めの届出で余裕を持って対応することをお勧めします。

保安ネットまたは郵送で提出が可能です。(保安ネットの場合はGビズIDが必要)

2. 自主検査の実施

「自主」という名称ですが、法律上これは義務です(任意ではありません)。

- 製造のたびに毎回、製品ごとに検査を行う必要があります。

- 検査項目は、基本的には、以下のような国際規格を満たす必要があります。

- ISO 8124(国際標準化機構)

- EN 71(欧州規格)

- ASTM F963(米国規格)

- STマーク(日本玩具協会基準)

3. 使用年齢基準の確認・表示

製品ごとに定めた対象年齢が適当かどうかの確認を行います。

目安となる指標にはISO/TR8124-8:2024やASTM F963-23 Annex A1などがあります。

それらの情報を基に、「客観的に」対象年齢を決める必要があります。

「主観的」ではなく「客観的」に判断されることがポイントです。

作り手が5歳以上を想定し、「対象年齢:5歳以上」と記載したからといって、多くの人が「赤ちゃん向けだろうな」と感じるおもちゃを販売することは規制対象となります。

対象年齢が確認できたら、製品への表示も必須です。

表示方法は「日本語で分かりやすく」行う必要があります。

例えば「対象年齢1歳以上」のような表示です。外国語表記だけでは不十分となりますのでご注意ください。

| 表示例 | OK or NG? |

|---|---|

| 対象年齢1歳以上 | OK |

| For Children Ages 1-3 years | NG |

| 1+ | NG |

4. 警告文の表示

製品本体(それが難しい場合は容器の見やすい場所)に、適切な警告文を表示する必要があります。

誰が見ても分かるように「日本語で」「消えないように」記載する必要があります。

例えば、輸入品で英語表記がある場合でも、必ず日本語表記を追加する必要があります。

警告文の例

- 「保護者の目の届く安全な場所で遊ばせてください。」

- 「保護者の目の届くところで遊んでください。」

- 「お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者の監督のもとで使用してください。」

- 「必ず保護者の方が付き添い、絶対にお子様から目を離さないでください。思わぬ事故の危険があります。」

- 「保護者の方は遊ぶ前に遊び方を説明した上、保護者の監視下で遊ばせてください。」

- 「保護者の方はお子様が遊ぶ前に取扱い方を十分説明した上、監視下で遊ばせてください。」

- 「屋内外を問わず保護者の監視下で安全な場所で遊ばせてください。」

- 「必ず保護者の方が付き添い危険がないよう監督してください。」

5. 届出事業者の氏名または名称の表示

製造・輸入を行う事業者(1.で届出を出した事業者)の氏名または名称も記載が必要です。

容器包装や取扱説明書への表示も可能です。

また、ロゴや略称で記載することも可能ですが、事前に経済産業大臣の承認を得る必要があります。

承認には時間がかかるので、時間に余裕を持っての申請が必要です。

6. 子供PSCマークの表示

製品本体(または容器の見やすい場所)に、子供PSCマークを付ける必要があります。

こちらも「消えないように」記載してください。

7. 販売開始

上記1から6までの対応をすべて実施した製品のみが販売可能となります。

まとめと今後の対応

子供の安全を守るため、2025年12月25日からは新しいルールが始まります。

現在、3歳未満向け子供用おもちゃを作られている方はこの法改正を確認し、対応が必要です。

撤退を検討される場合

技術面での知識・経験が求められるようになるため、個人や小規模での対応は難しく、やむなく撤退する方も増えるようです。

撤退を決めた場合、他分野へ参入したり、すでに取り組んでいる分野へ集中することになるかと思います。

12月が近づくにつれ、同じ悩みを抱える人が増えてきますので、今のうちから販売方法を見直したり、商品設計を考え直したり、という対応をしておくと良いかもしれません。

継続を検討される場合

「この規制に対応し、事業を継続する」と決めた方は、どう規制に対応していくか、早急に具体的な計画を立て、対応を進めましょう。

技術・知識を持った人を雇用したり、専門家とタッグを組んでの対応が現実的な継続手段となりそうです。

対応は難しく、コストも手間もかかります。

ですが、撤退する方も多いので、適切に対応すればブルーオーシャンで販売を伸ばすことも可能になるかもしれません。

当事務所でも、事業届をはじめとする各種サポートを行っております。

ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。